泉のマーケティング解説ブログ

2025年08月

2025.08.24

AI・口コミ分析・商圏データとすべてがつながる未来のご近所戦略

ご近所マーケティングの未来が変わる

かつては、「地図と足」で築かれてきたご近所マーケティング。

しかし今、ChatGPTのようなAIや口コミデータ、商圏統計といったデジタルツールが融合することで、新たな進化を遂げています。

それは「勘と経験」から「根拠ある直感」へのシフトです。

データが語るお客様の声

Googleの口コミは、飲食店を評価する「星の数」だけではありません。

コメントの傾向や頻出ワードの抽出により、以下のようなことが見えてきます:

- 来店動機の傾向(技術・価格・雰囲気など)

- 常連客と一見客の違い

- リピート率を高める「隠れた評価ポイント」

これらの情報は、既存客を深く知るヒントとして極めて有用です。

商圏データが示す可能性と限界

商圏データからは:

|

店舗周辺に「誰が」「どれだけ」住んでいるか

|

|

年齢・家族構成・住宅形態などの傾向

|

|

生活スタイルに適した販促メッセージの方向性

|

を掴むことができます。

口コミ分析と組み合わせることで、『数字』と『声』の両輪で顧客像を描けます。

ChatGPTで何ができるのか

ご近所マーケティングでは、これらをテンプレート化し、ChatGPT等の生成AIと連動させて、高速化・再現性のある戦略構築を行っています。

具体的には:

- 口コミから強み・弱みの抽出 → レポート生成

- 商圏特性に応じたキャッチコピーやチラシ文案の自動提案

- 顧客4分類に基づく集客戦略の提案

人間の経験と、生成AIの処理力を掛け合わせることで「伝わる仕組み」が生まれるのです。

「未来のご近所戦略」は『二刀流』

ご近所マーケティングがたどり着いた結論は、「現場力×デジタル力」の二刀流です。

地図を歩き

声を聞き

生成AIで仮説検証と改善を高速化する

このサイクルが、「未来のご近所マーケティング」の姿です。

このサイクルが、「未来のご近所マーケティング」の姿です。

まとめ

ご近所マーケティングは「感覚」から「根拠ある再現性」へ進化中です。

口コミ、商圏データ、生成AIを融合させることにより、店舗集客の精度が大きく向上します。

小規模事業者こそ、ご近所マーケティングで『足元』と『未来』を見据えた戦略設計が可能になります。

口コミ、商圏データ、生成AIを融合させることにより、店舗集客の精度が大きく向上します。

小規模事業者こそ、ご近所マーケティングで『足元』と『未来』を見据えた戦略設計が可能になります。

2025.08.23

ご近所マーケティングとランチェスター戦略の親和性

ランチェスター戦略という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

これは、ビジネス戦略の古典とも言える理論で、「弱者は強者と同じ土俵で戦ってはいけない」という考え方をベースにしています。

これは、ビジネス戦略の古典とも言える理論で、「弱者は強者と同じ土俵で戦ってはいけない」という考え方をベースにしています。

私がご近所マーケティングを推進する中で、このランチェスター戦略との親和性に何度も驚かされてきました。

なぜなら、ご近所マーケティングの真髄は「小さなエリアで勝ち切ること」。 まさにランチェスター戦略の実践と重なるからです。

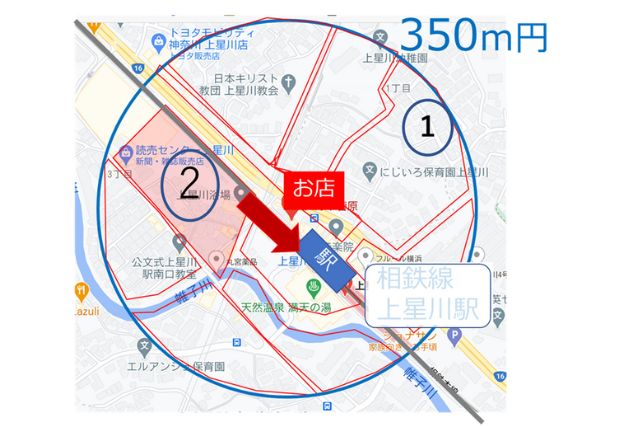

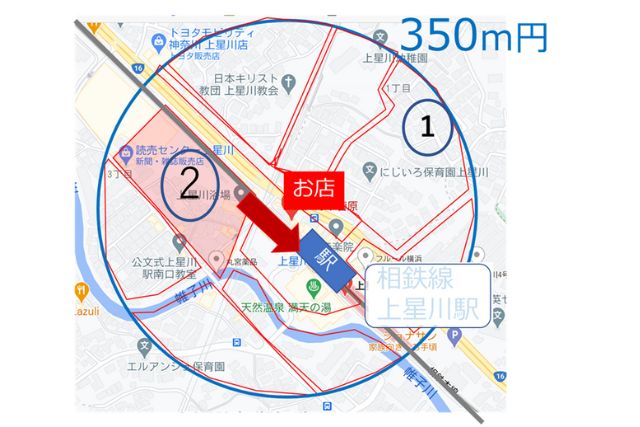

「局地戦」に特化するという考え方

ランチェスター戦略には「第一法則(弱者の戦い方)」という考え方があります。

この法則では、以下のような戦い方が推奨されます:

この法則では、以下のような戦い方が推奨されます:

- 局地戦で戦う(広げず、狭く)

- 一点集中で資源を投入する

- 相手の得意分野を避け、自分の土俵をつくる

これは、ご近所マーケティングが行っていることとまったく同じです。

ご近所=半径350mの生活圏。

そこで、誰に・何を・どこで届けるかを徹底的に磨き上げていく。 そして、周囲の競合を凌駕し、その小さな商圏で1位をとる。

そこで、誰に・何を・どこで届けるかを徹底的に磨き上げていく。 そして、周囲の競合を凌駕し、その小さな商圏で1位をとる。

これは、「商圏シェアNo.1」を目指す考え方でもあります。

シェア1位を取ることの価値

たとえば、コンビニや整骨院、飲食店のような店舗型ビジネスでは、徒歩圏の来店が売上の中核を占めます。

つまり、「そのエリアの人に一番選ばれている店」になることが、最も安定した売上につながるのです。

これはエリアの外からお客さんを集めるよりも、ずっと再現性があり、かつ販促効率も良いのです。

小規模事業者だからこそ「一点集中」

資源(お金・時間・人材)が限られる小規模事業者にとって、広く浅くPRするのは非効率です。

むしろ、350m以内の「まだ来ていないけど来る可能性が高い人」に絞って、 何度も接触し、信頼と認知を積み重ねていく方が、はるかに成功確率が高まります。

まとめ

ご近所マーケティングは、ランチェスター戦略でいう「弱者の戦略」を現代のリアル店舗に落とし込んだ実践的な手法です。

「広げない勇気」「深掘りする覚悟」が、ご近所での繁盛をつくります。

戦略とは、選ばないこと。 選ばなかった分、残したエリアにリソースを集中する。

その繰り返しが、確実に「商圏シェアNo.1」へとつながっていくのです。

2025.08.22

なぜ店舗オーナーは「今いるお客様」を見落とすのか

「売上が伸びない」「お客様が来ない」と相談を受けることがあります。 そのとき必ず質問するのが、「今来てくださっているお客様は、どんな方ですか?」ということ。

この質問に明確に答えられる店舗オーナーは、実はとても少ないのです。

新規集客ばかりに目を奪われていませんか

多くの店舗オーナーは、売上が落ちると「新しいお客様を集めなければ」と考えます。

広告を出す、SNSを強化する、キャンペーンを打つ。

もちろん、新規集客も大切です。

しかし、その前に「今、来てくださっているお客様」にしっかり目を向けることが、もっと大切なのです。

しかし、その前に「今、来てくださっているお客様」にしっかり目を向けることが、もっと大切なのです。

ご近所マーケティングの出発点は「既存顧客」

ご近所マーケティングでは、まず“今のお客様”を徹底的に分析します。

- どこに住んでいるか

- 何歳くらいか

- どのような頻度で来店しているか

- どのメニューや商品を選んでいるか

この分析があるからこそ、《本当に来てほしい人=儲かる立地にいる人》が見えてきます。

つまり、既存顧客のデータをもとに“商圏の輪郭”を明確にし、そこに向けたマーケティングが初めて機能するのです。

売上アップは「足元の掘り起こし」から

実際、既存顧客を見直したことで売上を大きく伸ばした事例は数多くあります。

ある整骨院では、調べてみると「徒歩5分以内の40代女性」が、圧倒的に多いことが判明しました。その顧客層に絞ったチラシを配布したところ、リピート率が向上し、新規顧客の来院も増えました。

このように、「今いるお客様」の中に答えがあるのです。

なぜ見落としてしまうのか

それは、成果が出ていないときほど“外”に答えを求めたくなるからなのです。

「まだ来ていないお客様」にばかり目が向き、「今来てくれている人」のことを忘れてしまうのです。

「まだ来ていないお客様」にばかり目が向き、「今来てくれている人」のことを忘れてしまうのです。

でも、その“今”を無視した施策は、ピントがずれてしまいます。

まとめ

まずは目の前のお客様を観察します。

- 来てくれているお客様の特徴を、1人ひとり思い浮かべてみる

- 名前や顔、会話内容、購入傾向を記録してみる

- 最も多い属性に合わせて商品やサービス、告知方法を最適化してみる

新規集客は、「今いるお客様」への深い理解の上にこそ成り立ちます。足元にある宝を見つめ直すことが、ご近所マーケティングの第一歩なのです。

2025.08.21

口コミから始まる商圏拡大戦略

「商圏は広げられるものだ」と言われても、ピンと来ないかもしれません。

でも、もしあなたの店舗に来たお客様が誰かに話してくれたら?

それが繰り返されたら?

でも、もしあなたの店舗に来たお客様が誰かに話してくれたら?

それが繰り返されたら?

実は、こうした『口コミの連鎖』こそが、 ご近所マーケティングにおける自然な商圏拡大戦略の柱になります。

《商圏=固定された範囲》ではない

店舗ビジネスにおいて、「商圏=来てくれる範囲」と考えるのが一般的です。

しかし本来、商圏とは「来てもらえる可能性のある範囲」であり、 来た人が誰かを連れてきてくれることによって広がるのです。

しかし本来、商圏とは「来てもらえる可能性のある範囲」であり、 来た人が誰かを連れてきてくれることによって広がるのです。

だからこそ、重要なのは「お客様が誰かを紹介したくなる仕掛け」を用意すること。

口コミが発生する瞬間は「感情が動いたとき」

人は、ちょっと嬉しいときや、驚いたときに誰かに話したくなります。

「スタッフの対応が丁寧だった」

「すごく美味しかった」

「便利で気が利いてるなぁ」

「すごく美味しかった」

「便利で気が利いてるなぁ」

そんな風に感じた瞬間、口コミは自然と発生します。

ご近所マーケティングの口コミ戦略3ステップ

-

1. “伝えたくなる要素”を用意する

-

例:紹介カード、初回割引、手土産キャンペーンなど

-

2. スタッフが一言、きっかけを与える

-

「お友達にも教えてあげてくださいね」

-

3. SNSとリアルを連動させる

-

Google口コミやInstagramで紹介投稿を促す、ハッシュタグで繋げる

これらが自然と行動に落とし込まれていくと、商圏の境界は溶けていきます。

実際に起きた商圏拡大の例

ある整骨院では、近隣350m以内のお客様に限定して施策を開始しました。

施術の効果に満足した主婦のお客様が、自分の娘や職場の同僚に紹介。

すると、今まで想定していなかった「片道15分かけて来る会社員」の層が来店するように。

施術の効果に満足した主婦のお客様が、自分の娘や職場の同僚に紹介。

すると、今まで想定していなかった「片道15分かけて来る会社員」の層が来店するように。

これにより、もともと想定していた最寄り商圏を越えたエリアに自然と広がり、 院長は「商圏って、こうやって広がるんですね」と驚かれていました。

まとめ

商圏は「固定」ではなく、「育てて広げる」ものです。

そのためには、来店したお客様が自然に誰かを紹介したくなる「仕掛け」が必要です。ご近所マーケティングでは、リアルとデジタルを融合させた紹介戦略が有効です。

そのためには、来店したお客様が自然に誰かを紹介したくなる「仕掛け」が必要です。ご近所マーケティングでは、リアルとデジタルを融合させた紹介戦略が有効です。

今日からできる一歩として、「紹介したくなるような、ちょっと嬉しい体験」 をお客様に届けてみませんか?

2025.08.20

従業員の意識が変わる「伝えるチラシ」作成

「ご近所マーケティング」を実践しているコンビニエンスストアで、ある大きな変化が起きました。

それは、従業員自らが“伝えるチラシ”を作成したこと。

「こんなことやったことないです」と最初は戸惑いながらも、実際に取り組んでみると、思いがけない反応が返ってきたのです。

従業員の気付きと変化

「この商品、お客さんによく聞かれるんですよね。だから、チラシにして紹介してみたかったんです。」

スタッフが選んだのは、地域のお客様に人気の冷凍餃子。

「ご近所の年配の方が、電子レンジで簡単に温められて、助かっていると言っていたので、実際に調理例と一緒に紹介したらどうかと思ったんです。」

そんな会話から始まった「伝えるチラシ」作り。

作ってみると、「伝えたい」という気持ちが、接客を変えたのです。

売上より「届けたい」が先に立つ

従業員の行動が変わりました。

「これ、今日チラシに載せてる商品です。よかったら試してみてくださいね」

売り込むのではなく、紹介するように伝える。

結果、その商品が前月比220%の売上に。

しかし、数字以上に大切なのは、スタッフ自身が“伝えることが楽しくなった”という変化。

チラシを起点に「会話」が生まれる

「これ、美味しかったよ」「うちも買ったわよ」

チラシが、ご近所の方々との“会話のきっかけ”になったのです。

単なる広告ではなく、「ご近所に伝えたいものを、わかりやすく、丁寧に」届ける。

まさに「ご近所マーケティング」の真髄が、そこにはありました。

まとめ

伝えるチラシは、店舗の外に貼るものではなく、スタッフの心の中にも貼るもの。

「伝える」ことを通じて、従業員もお客様も変わっていく。

ご近所マーケティングは、広告の話ではありません。人の話です。

現場にこそ、ヒントがあります。

次回は、「口コミから始まる商圏拡大戦略」についてご紹介します。

2025.08.19

成功するチラシ戦略(1万枚より700世帯に14回配付)

「チラシを1万枚配れば効果が出る」と信じている方は多いかもしれません。

しかし私たちの経験から言えば、枚数よりも「誰に、どれだけ届けるか」の方が重要です。

しかし私たちの経験から言えば、枚数よりも「誰に、どれだけ届けるか」の方が重要です。

今回ご紹介するのは、同じ700世帯に14回配布するという、一見地味ながら極めて効果的な配布戦略です。

きっかけはパーソナルジム経営者からの相談

2021年、あるパーソナルジムの経営者の高杉さんから相談を受けました。

「1万枚のチラシ、どう配ればいいですか?」という問いに対し、私たちは商圏分析と現地調査を実施しました。

「1万枚のチラシ、どう配ればいいですか?」という問いに対し、私たちは商圏分析と現地調査を実施しました。

その結果、スタジオから半径200m以内に高額分譲マンションが700世帯あることが判明。 この世帯に絞って、14回に分けて配布することを提案しました。

なぜ繰り返しが重要なのか

1回目は「チラシが来たな」と思うだけ。

2回目で「また来た」。

3回目で「見てみようか」。

そして7回目で「行ってみよう」と行動に移る。

これが認知と行動の心理ステップです。

2回目で「また来た」。

3回目で「見てみようか」。

そして7回目で「行ってみよう」と行動に移る。

これが認知と行動の心理ステップです。

リピートするごとに認知が深まり、「よく見るお店」「名前を知っている」という信頼感が生まれます。

整骨院の事例でも同様の成果

別の整骨院でも同様の戦略を用いた結果、新規来院者の数が配布3回目以降に急増しました。

700世帯というエリアは、配布スタッフの顔も覚えられやすく、接点の質も高まります。

700世帯というエリアは、配布スタッフの顔も覚えられやすく、接点の質も高まります。

ご近所マーケティングの本質は「反復」と「信頼」

近くに住んでいるからこそ、繰り返し届けることで認知が深まり、信頼が生まれ、行動が促進されます。

1万枚を1回で配るのではなく、700枚を14回に分けて配る。

この戦略が、地域密着型ビジネスには圧倒的に効果的です。

この戦略が、地域密着型ビジネスには圧倒的に効果的です。

まとめ

チラシ配布戦略は「枚数」より「回数」が大切です。

同じエリアに繰り返し届けることで信頼と認知が育ちます。地域密着ビジネスこそ、チラシ配布戦略を実施することで店舗経営の成果が出るのです。

同じエリアに繰り返し届けることで信頼と認知が育ちます。地域密着ビジネスこそ、チラシ配布戦略を実施することで店舗経営の成果が出るのです。

次回は、チラシ作成に従業員が関わることで、どう意識と成果が変わったかをお伝えします。

2025.08.18

Google口コミ分析の威力でわかるデジタル時代のご近所評価診断

食べログなどの飲食店評価の媒体で「星4.1」、あなたのお店がそんな評価を受けていたとして、満足ですか?

本記事では、星の数だけで満足するのではなく、口コミの中身を読み解くことの大切さをご紹介します。

なぜなら、口コミには、お客様が何を評価しているのか、何を改善してほしいと思っているのか、その本音が詰まっているからです。

特に、ご近所マーケティングにおいては、口コミは「ご近所住民の声」そのものです。

口コミ分析で分かること

リピーターと一見客の違い

例えばこんな口コミがあるとします。

「いつもお世話になってます。先生が丁寧で、肩こりも軽減されました」

これはリピーターの可能性が高いです。

一方、「観光で立ち寄りました。スタッフの対応が親切でした」

こちらは一見客。

このように、口コミからお店が支えているのはどの層なのかを見極めることができます。

ご近所評価診断とは

弊社では、口コミの分析を「ご近所評価診断」という形で提供しています。

分析内容は以下の5つに分類されます:

| 1.基本情報(評価数・平均点) |

| 2.コメント抜粋と要約 |

|

3.頻出ワード集計(ウェブ検索サイトによる)。 例:清潔、親切、価格など

|

| 4.顧客属性と傾向(年齢・利用目的などの読み取り) |

| 5.ご近所マーケティングへの示唆 |

これをテンプレート化して納品することで、誰でも簡単に店舗改善に活かせるようにしています。

活用事例

整骨院の例;

- 口コミ総数86件、うち50件がリピーターらしき内容

- 頻出単語:「丁寧」「説明」「安心」

- ご近所住民の生活動線上にあり、再来店率が高いと判断

このデータを元に、施術説明のパネルを待合室に追加したところ、 口コミ評価がさらに上昇した。

まとめ

Google口コミは、無料で得られる「お客様の声」の宝庫です。 数字(星)と文字(コメント)を両方読み解くことで、より確かなマーケティング戦略が立てられます。

特にご近所マーケティングにおいては、ご近所の声=商圏の本音。

ぜひあなたも、口コミを分析し、戦略の羅針盤にしてください。

2025.08.17

『ワクワク10分散歩』で立地を見る目を養う方法

立地は商売の神様。

でも神様は、パソコンの地図の中にはいません。あなた自身の足で歩いた時にだけ、微笑んでくれるのです。

でも神様は、パソコンの地図の中にはいません。あなた自身の足で歩いた時にだけ、微笑んでくれるのです。

そのために私たちが提唱するのが『ワクワク10分散歩』です。

『ワクワク10分散歩』とは

これは、候補地を中心に半径350m(徒歩約5分)の範囲を、10分かけて歩きながら「人の流れ」「顔の向き」「建物の状態」を見る、実践的な立地調査メソッドです。

歩いて分かる立地の真実

|

駅から来る人の“顔の向き”が見える(=お店に気づいてもらえるか?)

|

|

近所の人がどの時間帯に多いか分かる

|

|

建物が新しいのか古いのか=住んでいる人の生活水準や世帯構成が推測できる

|

つまり、数字では見えない“肌感”を得ることができるのです。

成功した人はみんな歩いている

私がこれまで出店支援してきた店舗の中で、成果を出した方の多くはこの10分散歩を繰り返し実践しています。

ある治療院オーナーは「散歩をして初めて、目の前の交差点に人が渡っていないことに気づいた」と言いました。

ある治療院オーナーは「散歩をして初めて、目の前の交差点に人が渡っていないことに気づいた」と言いました。

それほど、歩くことで世界の見え方が変わるのです。

まとめ

『ワクワク10分散歩』は、商圏データでは補えない「現地感覚」を身につけるメソッドです。

ご近所マーケティングの第一歩として、ぜひあなたも歩いて見てください。

ご近所マーケティングの第一歩として、ぜひあなたも歩いて見てください。

地図にない「儲かる立地のサイン」が、きっと見つかるはずです。

次回は「Google口コミ分析の威力でわかるデジタル時代のご近所評価診断」をお伝えします。

2025.08.16

「誰に」「何を」「どこで」を三位一体で考えるご近所マーケティング

「この立地、なぜ売上が上がらないのだろう?」

店舗ビジネスをしていると、こうした疑問にぶつかることがあります。そこで私たちが提唱しているのが『ご近所三位一体マーケティング』という考え方です。

これはシンプルに言うと、

- 誰に(どんなお客様に)

- 何を(どんな商品・サービスを)

- どこで(どんな立地・商圏で)

をセットで考えること。この三つをバラバラに捉えると、いくらお金や労力をかけても成果が上がらないケースが多いのです。

なぜ「どこで」だけではダメなのか

セブン-イレブンの出店では「どこで」が圧倒的に重要でした。なぜなら、立地さえよければ、商品力・ブランド力が担保されていたからです。

ところが、個人店ではそうはいきません。だからこそ、三位一体で考える必要があります。

ところが、個人店ではそうはいきません。だからこそ、三位一体で考える必要があります。

例えば、「健康志向の30代女性にスムージーを売りたい」と考えても、その女性がいないエリアに出店してしまえば意味がありません。

あるいは、高齢者の多い住宅街に出店したのに、若者向けのカフェメニューばかりを揃えてしまっては、当然売上は上がりません。

この順番で考えてみてください

- 誰に届けるかを決める(顧客設定)

- その人に何を届けるかを決める(商品・サービス設定)

- その人が“集まりやすい場所”を選ぶ(立地・商圏設定)

つまり「どこで」から始めるのではなく、

「誰に」から始めるのがご近所マーケティングの鉄則です。

「誰に」から始めるのがご近所マーケティングの鉄則です。

ご近所にこそ「最適な顧客」がいる

個人店や地域密着型ビジネスの場合、「ご近所」が一番のマーケットになります。

350m圏内に住む・働く人たちに向けて、誰に・何を・どこで を整えていく。

350m圏内に住む・働く人たちに向けて、誰に・何を・どこで を整えていく。

この“三位一体”をピタッと合わせられたお店は、無理な集客をせずとも売上が安定し、ファンが増えていきます。

まとめ

ご近所マーケティングでは、「誰に」「何を」「どこで」が鍵です。

店舗の売上は「立地」だけではありません。

ご近所マーケティングは「誰に」「何を」「どこで」を三位一体で考えるので店舗経営の成果につながっているのです。「立地」だけに頼らない、賢い出店戦略を考えましょう。

店舗の売上は「立地」だけではありません。

ご近所マーケティングは「誰に」「何を」「どこで」を三位一体で考えるので店舗経営の成果につながっているのです。「立地」だけに頼らない、賢い出店戦略を考えましょう。

2025.08.15

ご近所マーケティングはなぜ「立地は商売の神様」なのか?

「立地は商売の神様」

この言葉は、ご近所マーケティングを語るうえで欠かせない原点です。

この言葉は、ご近所マーケティングを語るうえで欠かせない原点です。

私はコンビニエンスストアのチェーン本部で、27年間にわたり新規出店開発を担当し、のべ4,000店舗の出店支援に関わってきました。その経験から確信していることがあります。

それは、「見た目が良い場所」「人通りが多い場所」が必ずしも『良い立地』とは限らないということです。

利益が出る場所こそ「良い立地」

例えば、都心の駅前一等地。確かに人通りは多く、パッと見は魅力的です。

しかし、賃料が非常に高く設定されており、売上がいくらあっても経費に吸い取られてしまえば意味がありません。

しかし、賃料が非常に高く設定されており、売上がいくらあっても経費に吸い取られてしまえば意味がありません。

大切なのは、売上よりも利益を出せるかどうか。その判断軸を持ってこそ、真の「良い立地」と言えるのです。

個人店にフィットする「ご近所マーケティング」

では、資本も人員も限られた個人店がどのように勝機を見出せばよいか。

その答えが「ご近所マーケティング」です。

- 遠くの顧客ではなく、近くに住んでいる/働いている人をターゲットにする

- その人たちに何度も足を運んでもらうことで、リピート率が高まり、自然と利益が安定する

- 半径350m以内の商圏を大切にし、その中で“1番店”を目指す

この考え方は、私が数多くの現場で見てきた成功店舗の共通点でもあります。

ご近所マーケティングが教えてくれたこと

人は、遠いから来ないのではなく、「近くても理由がなければ来ない」。

逆に言えば、近くにいる人に選ばれれば、あなたのお店は自然と繁盛店になるのです。

その第一歩が、「どこに出店するか(立地)」を見極めること。さらに今いるお客様が「どこから来ているのか」を知ること。

そこに『ご近所マーケティング』の真価があります。

まとめ

- 良い立地とは、見た目ではなく“利益”が出る場所

- ご近所=最も来店確率が高い顧客層。ここに絞るのが最も効率的

- 半径350mを見直せば、お店の未来が変わる

- 立地を見直せば、広告もチラシも変わる。結果、売上も利益も変わる

次回は、「誰に・何を・どこで『ご近所三位一体マーケティング』とは?」について、ご説明します。

- 1 / 2

- 次のページ »