泉のマーケティング解説ブログ

出店

2025.08.23

ご近所マーケティングとランチェスター戦略の親和性

ランチェスター戦略という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

これは、ビジネス戦略の古典とも言える理論で、「弱者は強者と同じ土俵で戦ってはいけない」という考え方をベースにしています。

これは、ビジネス戦略の古典とも言える理論で、「弱者は強者と同じ土俵で戦ってはいけない」という考え方をベースにしています。

私がご近所マーケティングを推進する中で、このランチェスター戦略との親和性に何度も驚かされてきました。

なぜなら、ご近所マーケティングの真髄は「小さなエリアで勝ち切ること」。 まさにランチェスター戦略の実践と重なるからです。

「局地戦」に特化するという考え方

ランチェスター戦略には「第一法則(弱者の戦い方)」という考え方があります。

この法則では、以下のような戦い方が推奨されます:

この法則では、以下のような戦い方が推奨されます:

- 局地戦で戦う(広げず、狭く)

- 一点集中で資源を投入する

- 相手の得意分野を避け、自分の土俵をつくる

これは、ご近所マーケティングが行っていることとまったく同じです。

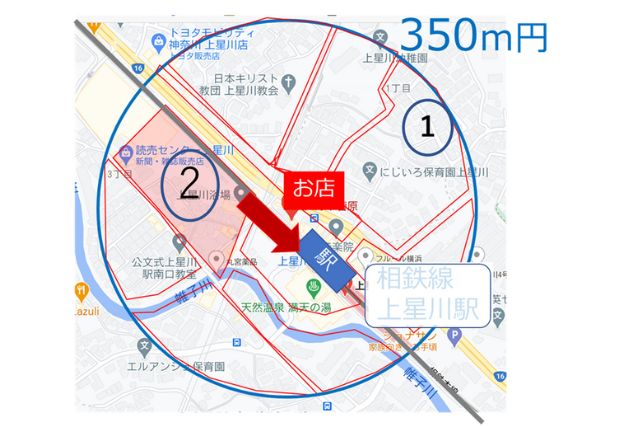

ご近所=半径350mの生活圏。

そこで、誰に・何を・どこで届けるかを徹底的に磨き上げていく。 そして、周囲の競合を凌駕し、その小さな商圏で1位をとる。

そこで、誰に・何を・どこで届けるかを徹底的に磨き上げていく。 そして、周囲の競合を凌駕し、その小さな商圏で1位をとる。

これは、「商圏シェアNo.1」を目指す考え方でもあります。

シェア1位を取ることの価値

たとえば、コンビニや整骨院、飲食店のような店舗型ビジネスでは、徒歩圏の来店が売上の中核を占めます。

つまり、「そのエリアの人に一番選ばれている店」になることが、最も安定した売上につながるのです。

これはエリアの外からお客さんを集めるよりも、ずっと再現性があり、かつ販促効率も良いのです。

小規模事業者だからこそ「一点集中」

資源(お金・時間・人材)が限られる小規模事業者にとって、広く浅くPRするのは非効率です。

むしろ、350m以内の「まだ来ていないけど来る可能性が高い人」に絞って、 何度も接触し、信頼と認知を積み重ねていく方が、はるかに成功確率が高まります。

まとめ

ご近所マーケティングは、ランチェスター戦略でいう「弱者の戦略」を現代のリアル店舗に落とし込んだ実践的な手法です。

「広げない勇気」「深掘りする覚悟」が、ご近所での繁盛をつくります。

戦略とは、選ばないこと。 選ばなかった分、残したエリアにリソースを集中する。

その繰り返しが、確実に「商圏シェアNo.1」へとつながっていくのです。

2025.08.12

駅改札の動きから読み解く立地戦略(ご近所マーケティング応用編)

「駅」は地図上の"点"ではありません。それは、人の暮らしと仕事が交差するリアルな観察ポイントです。

特に注目すべきは、改札の出入り動線。

ここにこそ、地域の“暮らし”と“働き”のバランスが表れます。

ご近所マーケティングの応用編では、この駅の使われ方から、店舗の立地戦略や販促導線のヒントを読み解いていきます。

改札の動きで見える「駅の性格」

駅は、一見するとただの交通機関ですが、

その改札の出入りの傾向を見れば、「暮らしの流れ」が見えてきます。

|

改札の動き

|

駅の性格

|

推定される商圏タイプ

|

|---|---|---|

|

朝に入る人が多い

|

地元住民が多く利用

|

住宅地型(地元密着・暮らし系業種が有利)

|

|

朝に出る人が多い

|

外部から通勤者が来る

|

就業地型(オフィス街・ビジネスパーソン向け業種が有利)

|

チェックポイント

•駅前での人流観察

•改札口の流れ(朝・昼・夕で変化)

•昼夜人口データとの照合

数値データで補強する視点

現地観察に加えて、数値データでも駅の性格を掴めます。

•周辺500mの住民世帯数

•同エリアの就業者数/事業所数

•昼夜間人口比率

•学校・保育園の数(通学利用の有無)

•大型オフィス・官公庁の有無

特に「昼人口>夜人口」の駅は、就業地型の傾向が強いです。

富士そばに学ぶ「立地眼」

駅前立地の代表格、富士そば。

その出店戦略には、ヒントが詰まっています。

- 富士そばは住宅地には基本出店しない

- 主な顧客は「通勤途中のビジネスパーソン」

- 短時間・高回転の立ち食い業態は、住宅地ニーズとミスマッチ

『駅前に富士そばがある』=『その駅は“通勤中の通過点”』と判断できる目安に。

ご近所マーケティングへの応用

「駅の性格を知ること」は、そのまま販促戦略に活かせます。

|

駅の性格

|

マーケティング戦略

|

|---|---|

|

住宅地型

|

暮らし密着型の導線設計(夕方・週末に強い販促)

|

|

就業地型

|

昼休み・スキマ時間での利用導線を設計(即時性・高効率がカギ)

|

また、『駅前の“商店街の性格”や“口コミキーワード”』も大きな手がかりになります。

実践チェックシート(簡易版)

| 観点 | チェック内容 | メモ |

|---|---|---|

| 改札動線 | 朝の時間帯に入る?出る? | [ ] |

| 昼夜人口差 | 昼人口 > 夜人口なら就業地型 | [ ] |

| 富士そば | 駅前にある?ない? | [ ] |

| 商店街の性格 | 地元密着?通過型? | [ ] |

| 口コミキーワード | 通勤途中・在宅勤務などの言葉が出るか? | [ ] |

まとめ

<駅前立地を「人の動線」として観察する>

ご近所マーケティングの真骨頂は、現地での気づきを、戦略に転換する力にあります。

地図上では見えない「暮らしの流れ」は、改札の動きにこそ表れます。

ぜひあなたのお店の周辺駅でも、改札の動きを観察してみてください。

“地域の気持ちがわかるマーケティング”は、現場で磨かれるのです。

2025.06.03

ご近所マーケティングの新境地:沖縄ジャングリアを読み解く

2025年7月、沖縄に開業予定の新テーマパーク「ジャングリア」。このプロジェクトの総指揮をとるのは、あのUSJを復活させた森岡毅氏です。

私はこのプロジェクトの成功を信じて疑いません。

私はこのプロジェクトの成功を信じて疑いません。

しかし、ここでは「ご近所マーケティング」の視点から、ジャングリアの戦略を紐解いてみたいと思います。

USJと「近隣×年間パス」モデル

USJで森岡氏が成功させたのは、地元大阪の“ご近所”を年間パスで巻き込む戦略でした。

「ちょっと寄れるUSJ」「何度も行けるリピーター体験」は、まさに都市型のご近所マーケティングです。

「ちょっと寄れるUSJ」「何度も行けるリピーター体験」は、まさに都市型のご近所マーケティングです。

ジャングリアは「地元密着」ではない

一方、ジャングリアは沖縄。地元民向けに「何度も来てね」というモデルにはなりません。

そもそも人口も通勤文化も異なります。

そもそも人口も通勤文化も異なります。

「観光者=一時的なご近所」戦略

むしろ注目すべきは「観光客を、来園の“ご近所”と見なす」発想です。

観光・ダイビング・旅行で訪れる人が、

- 空き時間にもう一カ所

- 子どものためにもう一泊

という“プラスオン”の選択肢としてジャングリアを訪れる。

この設計が、セブン‐イレブンの「既存店舗転換モデル」に似ているのです。

この設計が、セブン‐イレブンの「既存店舗転換モデル」に似ているのです。

那覇から90分は“遠くない”

那覇から90分の距離も、「観光ついで」なら心理的なハードルは低くなります。

「目的地」ではなく「副目的」としての立地戦略。これはマーケティング上の大きなポイントです。

「目的地」ではなく「副目的」としての立地戦略。これはマーケティング上の大きなポイントです。

成功のカギは宿泊施設

このモデルを支えるのが、近隣宿泊施設のホスピタリティです。

- 安心・清潔な部屋

- アクセス案内と送迎体制

- 家族連れ対応

これらが整って初めて、「もう一泊する理由」が成立します。

相乗効果のループへ

- ジャングリアが目的で沖縄観光

- 沖縄観光が目的でジャングリアも

この相互循環こそが、「拠点起点型ご近所マーケティング」の本質です。

まとめ

ジャングリアの戦略は、「近隣住民を呼び込む」USJモデルとは異なり、「観光者を一時的なご近所に見立てる」モデルです。

これは、ご近所マーケティングの拡張モデルとも言える発想であり、まさに「拠点起点型」の象徴的な事例。

地元に届けるだけでなく、来た人を地元化する。この視点を持てば、ご近所マーケティングの可能性は全国、いや世界に広がります。

「立地は商売の神様」

それは観光地でも変わりません。

2025.05.19

立地は商売の神様(ご近所マーケティング『いずみ式ワクワク10分散歩』の重要性)

私たちが提唱する「立地は商売の神様」という理念には、確固たる根拠があります。

多くの方々が自分の『商品・サービス』に最適な『お店の出店場所』を選ぶことができれば、その努力は最も効果的に成果へと結びつきます。

さらに、現在お店を経営している方が『お店の場所』の最寄りの状況を理解し、それに応じて『商品・サービス』を調整することで、今以上の成果が得られるのです。

このように、『立地は商売の神様』という証拠をお伝えし、ご近所マーケティング『いずみ式ワクワク10分散歩』を実践することで、お店がご近所の人々に愛される存在となって欲しいという強い思いから、この本でブログを発信することに至りました。

開店と閉店の現実

毎年多くのお店が開店し、街を賑やかにしています。しかし、一方、短期間で閉店してしまうお店も少なくありません。

これは非常に悲しく残念なことです。

だからこそ、多くの方に『商品・サービス』にマッチした『お店の出店場所』を選択できるよう、私たちのノウハウを活用していただきたいのです。

だからこそ、多くの方に『商品・サービス』にマッチした『お店の出店場所』を選択できるよう、私たちのノウハウを活用していただきたいのです。

私の経験と教訓

私はコンビニエンスストアのチェーン本部に31年在籍し、そのうち27年は新しいお店の出店場所を開発する仕事に従事してきました。

約4,000店舗の出店支援を行い、その内訳は、約400店舗の自らの開店、約3,300店舗の出店可否審査、育成した協力業者による約300店舗の成約サポート、新人開発担当者の教育です。

この経験の中で、私は多くの失敗も経験しました。特に大きな失敗は、経験と勘だけで店舗開発を進めていた時期です。

期待をされて異動したエリアで結果が出せず、その職を外されたこともありました。

しかし、そんな時、私を救ってくれたのが出店審査部門の責任者Aさんの教えでした。

しかし、そんな時、私を救ってくれたのが出店審査部門の責任者Aさんの教えでした。

Aさんの教えと成長

Aさんは、「経験と勘だけでなく、それを見える化(ロジカル化)すればチームとして生産性が上がる」と教えてくれました。

商圏分析(データ活用)を用いることで、選ぶ根拠が客観的になり、他者にも分かりやすく説明できるようになったのです。

この教えは私の人生を大きく変え、儲かる出店場所の選定と店舗開発という二刀流で結果を出すことができるようになりました。

『いずみ式ワクワク10分散歩』の普及に向けて

今回、『立地は商売の神様』という証をお伝えするご近所マーケティング『いずみ式ワクワク10分散歩』が誕生したのも、この二つの経験があったからです。

私は、この手法の普及に残りの人生を捧げたいと思っています。

コンビニエンスストアでの出店業務の経験とその後のサポート経験を基に、『いずみ式ワクワク10分散歩』の詳細についてお伝えします。

コンビニエンスストアでの出店業務の経験とその後のサポート経験を基に、『いずみ式ワクワク10分散歩』の詳細についてお伝えします。

2025.05.15

新しくお店を出す場合の手順ならびに既にお店がある場合の手順

あなたのお店に来店するお客さまを4種類に分類する「顧客4分類法」は、ご理解いただけたでしょうか?

新しくお店を出す場合の手順

-

1.顧客を4種類に分類する視点で、あなたの商品・サービスに対して、主たる顧客を明確にする

-

あなたのターゲット顧客を特定する。

-

2.主たる顧客をブレークダウンする

-

顧客の詳細なプロフィールやニーズを明確にする。

-

3.顧客4分類表に、あなたのお店の位置を落とす(出店エリアの決定)

-

ターゲット顧客が多いエリアを選定する。

-

4.お店の顧客の「量と質」を見極める方法を学ぶ

-

選定したエリアの顧客データを分析し、量と質を評価する。

-

5.出店エリアの中で儲かる場所を明確に数多く設定する

-

最も適した出店場所をリストアップする。

既にお店がある場合の手順

-

1.顧客を4種類に分類する視点で、今一度あなたの商品・サービスに対して、主たる顧客を明確にする

-

現在のお店の顧客を再評価する。

-

2.お店の位置は顧客4分類表で位置決めをする

-

お店の立地がターゲット顧客に合っているか確認する。

-

3.一致しているか確認する

-

商圏内の顧客量と質が足りているか確認。足りていない場合は顧客の見直しが必要。

-

4.一致していない場合

-

店の立地に合わせて商品・サービスの見直しを行う。

-

5.新たに最寄りの顧客にお店を知ってもらう

-

広告や販促活動を行い、新規顧客を引きつける。

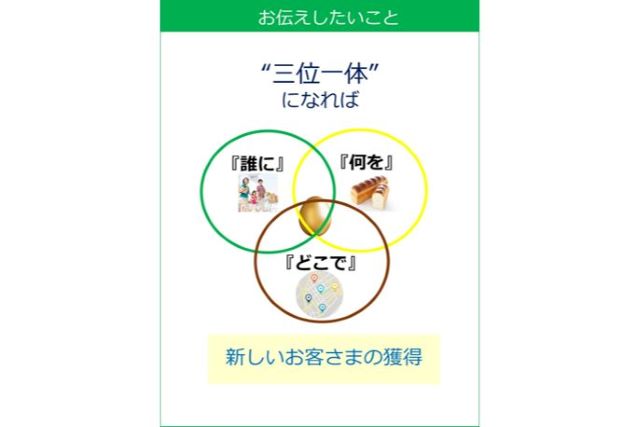

「誰に」「何を」「何処で」の三位一体の考え方

店舗開発と店舗運営は別々の役割として位置付けられていることが多いですが、「誰に」「何を」「何処で」を三位一体で考えることで無駄がなくなり、儲かる出店場所を選定することができます。

第1部を通して、この考え方が伝わったなら嬉しいです。

最後に

お付き合いいただき、ありがとうございました。

リアル店舗ビジネスが激変している環境下で、店舗開発と店舗運営の部門で顧客4分類法を活用し、新たな成長を遂げていただければと願っております。

両部門で企業の「誰に」「何を」「何処で」が情報共有されていない企業は、共有することで新たな成果を生み出すことができます。

2025.05.14

最寄り商圏の設定について(商圏の設定の事例および新規出店の進化)

商圏の設定の事例

商圏設定は候補地選定時の一つの目安に過ぎず、実際の営業により広がりを見せる可能性があることを示す事例です。

事例 商品×接客・サービスの大切さ

背 景

店舗背後に住宅地を抱える幹線道路沿いの既存店で、主たる顧客を車で来店する人から徒歩で来店する住民に向けて品揃えを変更。

提 案

エリア担当時に、背後の最寄り住民を意識した品揃えを提案したが、当時は理解されなかった。

結 果

20年後、経営者が代替わりし、背後の住民に向けた品揃えと繰り返しのお知らせを行うことで売上が1.5倍に増加。

事例 インターチェンジ近くの店舗

背 景

最寄りに住宅が少ないインターチェンジ近くのお店で、立地要件を理解し、品揃えと接客・サービスを強化。

結 果

お客さまの多くが常連客となり、立地ポテンシャルを活かして商圏を広げることに成功。

学び

これらの事例は、商圏設定が一つの目安であり、商圏を広げるには立地ポテンシャルを理解し、品揃えと接客・サービスに活かしファンづくりが重要であることを示しています。

Bさんが思い出させてくれたこと

新規出店の進化

初期の出店プロセス

|

1.出店見込み

|

開発担当者が出店見込みを立てる

|

|

2.承諾取得

|

店舗運営部の承諾を得る

|

|

3.説 明

|

近隣店舗経営者に説明

|

このプロセスでは、商圏を削られるという不信感が生じ、店作りや店内体制の見直しにプラスの姿勢で取り組むことが難しかった。

改善された出店プロセス

|

1.エリア全体の開示

|

出店すべき場所をまず店舗運営部門に全て開示

|

|

2.協力体制の構築

|

継続的な協力により、出店戦略と立地商圏の共有が進む

|

|

3.戦略開示

|

エリアの店舗経営者に出店戦略を開示し、商圏や客層に合わせた品揃えや店内体制の確立を支援

|

|

4.活性化策の促進

|

既存店の活性化策を促進し、エリア全体の売上を上げる

|

このアプローチにより、担当エリア全体が活性化し、売上が上がる結果に繋がった。

まとめ

商圏設定と出店プロセスの改善は、立地ポテンシャルを理解し、適切な品揃えと接客・サービスを提供することで商圏を広げることができるという教訓を示しています。

これにより、経営者と店舗運営部門との協力体制を強化し、成功に導くことができます。

2025.05.12

顧客4分類法活用による出店事例(4.候補地(お店)の前を通る人への出店事例)

顧客4分類法のうち「前を通る人」を主たる顧客とした出店戦略を成功事例や失敗事例を用いて説明します。

成功事例

首都圏西部の私鉄沿線での出店

|

背 景

|

首都圏西部の私鉄沿線、乗降客数約10万人の駅まで400mの距離で賑やかな街道沿いの候補地。

|

|---|---|

|

問題発見

|

周辺の住宅や事業所の密度に比べ、候補地前の歩行者が少ないと感じた。

|

|

現地調査

|

担当者と共に朝の通勤通学時間帯に候補地前と周辺の顔の向きを調査。

|

|

発 見

|

駅へ向かう人は候補地の前でなく、裏の線路沿いの道を歩く人が多いことが判明。

|

|

競合店分析

|

線路沿いの競合店が高日販を維持していた理由が、通勤の顔の向きに乗っていたことだった。

|

|

対 策

|

車客の来店が見込めるか再調査し、駐車場を借り増して出店すべきと判断。

|

この事例から学ぶことは、通勤通学時間帯における歩行者の顔の向きを確認し、実際の歩行者数とその動線を把握することの重要性です。

失敗事例

自転車の質の重要性を認識した事例

|

背 景

|

都内中央線から北側2kmの生活道路沿いにある酒販店を業態転換。歩行者数も多く自信満々で出店。

|

|---|---|

|

問題発見

|

開店後、売上が予測に達せず不思議に思い、調査部門に報告。

|

|

再 調 査

|

店舗半径1km以内に3駅、2km以内に10駅あり。歩行者数の内、自転車比率が50%以上。

|

|

発 見

|

お店の前を通る自転車の多くが、駅目的の通過自転車だった。

|

|

対 策

|

背後住民をしっかり顧客として捉えるようにし、結果的に繁盛店に。

|

この事例から学ぶことは、歩行者数だけでなく、自転車の質(駅目的の通過自転車かどうか)を確認することの重要性です。

顧客4分類法による見極め方

候補地(お店)の前を歩く人

量の見極め方

歩行者数調査データ

実際に決められた時間を店前で実査し、候補地前を歩く人の数を把握します。(決められた時間、最大6つの時間帯で一回15分の計測を2回)

人通りの多いエリア

駅前、ショッピングモール、観光地など、人通りの多いエリアを確認します。

質の見極め方

年齢層

歩行者の年齢層を確認し、ターゲットとなる顧客層が多いかを評価します。

目的地

歩行者の目的地(通勤、買い物、観光など)を把握します。

時間帯別人通り(決められた時間、最大6つの時間帯で一回15分の計測を2回)人通りを確認し、ピークタイムを把握します。

自転車の質

通行する自転車が駅目的の通過自転車かどうかを確認します。

まとめ

「候補地(お店)の前を通る人」をターゲットにした出店では、歩行者数だけでなく、歩行者や自転車の質(通過目的かどうか)を確認することが重要です。

成功事例から学び、失敗事例から教訓を得ることで、より確実な出店戦略を立てることができます。顧客4分類法を活用し、ターゲット顧客の特性を把握し、適切な立地選定を行いましょう。

2025.05.11

顧客4分類法活用による出店事例(3.候補地(お店)の前を通る車への出店事例)

顧客4分類法の「前を通る車」を主たる顧客とした場合の出店事例について学びます。「車の質」に着目した成功事例や、競合分析の甘さによる失敗事例をもとに、その手法を学びます。

成功事例

伊豆半島東側の国道下り車線側への出店

|

背 景

|

店舗開発新人の頃、最寄りに住んでいる人や働いている人が少なく、店舗前を通る車を主たる顧客として出店。

|

|---|---|

|

現地調査

|

観光導線を意識し、通行量でボリュームがあることを確認。

|

|

売上分析

|

土日に白いタオルが大量に売れることが判明。100枚置いて80枚売れる結果に。

|

|

顧客ニーズ

の発見

|

日帰り温泉利用客が質の良いタオルをプチリッチな気分で購入していることが判明。

|

|

通行量の

再 調 査

|

平日は地元ナンバー、土日は県外ナンバーが8割以上を占めていることを確認。

|

|

対 策

|

通行量調査においてナンバープレートと車種(軽自動車、営業車)を意識し、品揃えに反映。

|

この事例から学ぶことは、通行量だけでなく、車の質(ナンバープレートや車種)を確認することで、顧客ニーズを正確に把握し、適切な品揃えをすることの重要性です。

失敗事例

中部地方の既存店の日販低下原因の調査

|

背 景

|

既存店はロードサイドの中地に位置し、競合店が手前にも先にも3km以上ないと思われていた。(中地とは、敷地が道路に一面しか接していない土地のこと。)

|

|---|---|

|

問 題 点

|

現地調査で既存店手前400mの交差点を右折して100mの位置に競合店が出店していたことを発見。

|

|

原因分析

|

車の流れを調べたところ、既存店の前を通る車の80%が競合店から曲がってきていたことが判明。

|

|

結 果

|

競合店が既存店の道なり手前500mにあるのと同じ状況で、既存店の日販は回復せず、閉店に至る。

|

この事例から学ぶことは、地図上だけでなく現地調査をしっかり行い、車の流れを把握することの重要性です。

顧客4分類法による見極め方

候補地(お店)の前を通る車

量の見極め方

交通量調査データ

実際に決められた時間を店前で実査し、候補地前を通過する車の数を把握します。(決められた時間、三つの時間帯で一回15分の計測を2回)

交通インフラ

主要道路や高速道路のインターチェンジの近さを確認します。

質の見極め方

車種構成

通行する車の種類(乗用車、トラック、バスなど)を確認します。

ドライバー属性

通勤者、観光客、営業車など、ドライバーの属性を把握します。

時間帯別交通量

時間帯ごとの交通量を確認し、ピークタイムを把握します。(決められた時間、三つの時間帯で一回15分の計測を2回)

まとめ

「候補地(お店)の前を通る車」をターゲットにした出店では、通行量だけでなく車の質(ナンバープレートや車種)を確認することが重要です。

成功事例から学び、失敗事例から教訓を得ることで、より確実な出店戦略を立てることができます。顧客4分類法を活用し、ターゲット顧客の特性を把握し、適切な立地選定を行いましょう。

2025.05.10

顧客4分類法活用による出店事例(2.候補地(お店)の最寄りに働く就業者への出店事例)

ここでは、出店候補地の近くで働く人を対象にした事例で、都心オフィスビルへの出店の事例と都内再開発地区超高層ビルへの出店の事例を学びます。

事例1 都心オフィスビル街への初期出店

|

背 景

|

当時は、住んでいる人が主体の売上予測が主流であり、働く人を顧客にする候補地は評価が低かった。

|

|---|---|

|

現地調査

|

候補地周辺の現地調査を実施し、最寄り商圏に就業者の十分なボリュームがあることを確認。

|

|

出店決定

|

商圏の就業者の利用が見込めると確信し、経営トップに出店コンセプトを説明し承認を得た。

|

|

結 果

|

開店から20年経過後も高い日販を堅持し、数多くの競合店が出店する中でも成功を維持。

|

この事例から学ぶことは、出店の際に最も重要なのは「主たる顧客の設定」と「その来店が見込めること」です。

事例2 都内再開発地区超高層ビルへの出店

失敗事例

|

背 景

|

都内再開発地区の超高層ビルの商業区画に出店。

|

|---|---|

|

問題点

|

開店後にビル側の意向で人の流れが変えられ、見込んだ顧客(就業者)の来店が激減。

|

|

結 果

|

来店客数の大幅減少により閉店を余儀なくされる。

|

成功事例

|

背 景

|

別の再開発地区の超高層ビル(38階建て複合ビル)への出店。

|

|---|---|

|

戦 略

|

ビル側の打診は商業ゾーン(地下1階~地上7階)だったが、オフィスゾーン(10階~37階)の就業者ボリュームと人の流れ、利便性を考慮し、地下1階と9階の2カ所に出店提案。

|

|

結 果

|

2店舗とも好成績を上げ、現在も成功を維持。

|

この事例から学ぶことは、失敗経験を活かし、事前の人の流れと就業者の利便性をしっかりと分析することが重要であるということです。

顧客4分類法による見極め方

候補地(お店)の最寄りに働く就業者

量の見極め方

オフィスビル数

エリア内のオフィスビル数を確認し、そこで働く人々の数を推定します。

通勤流動データ

通勤者の流動データを利用し、エリア内の就業者数を把握します。

質の見極め方

業種構成

エリア内の主な業種を確認し、どのような職種の人が多いかを把握します。

働き方

フルタイム、パートタイム、シフト勤務など、働き方の違いを理解します。

所得水準

労働者の平均所得を確認し、購買力を評価します。

まとめ

「候補地(お店)の最寄りに働く就業者」をターゲットにした出店は、現地調査と顧客ニーズの見極めが鍵となります。

失敗事例から学び、成功事例を参考にすることで、確実な出店戦略を立てることができます。顧客4分類法を活用し、ターゲット顧客の特性を把握し、適切な立地選定を行いましょう。

2025.05.09

顧客4分類法活用による出店事例(1.候補地(お店)の最寄りに住んでいる人への出店事例)

出店が成功した事例の顧客4分類法による分析

都内の住宅密集地および高齢者比率の高い別荘地において、出店が成功した事例です。

事例1 都内駅そば住宅密集地への店舗建替え

|

場所

|

都内駅から350mの住宅密集地の入口 |

|

状況

|

競合店が1店舗、店舗面積が狭く売上は好調だったが競合店に劣っていた

|

|

商圏分析

|

駅そばだが若者単身者以外にファミリー層と高齢夫婦層が多いことが判明

|

| 対策 |

日配食品の強化を図り店舗拡張を実施

|

| 結果 | 新たな顧客層の取り込みに成功し、売上が大幅に向上。競合店は閉店し、地域のお客様に支持され続けるお店となった。 |

この事例から、顧客のニーズを掴み、ニーズに合った店作りをすることの重要性が分かります。

事例2 静岡県東部の別荘地内の店舗出店

|

場所

|

静岡県東部の別荘地内 |

|

状況

|

居住人口1,800人(75歳以上が53%)、世帯数1,087世帯、競合店なし。元は赤字の売店。

|

|

商圏分析

|

高齢者が多く、住民が店舗存続を希望

|

| 対策 |

住民説明会でニーズを把握し、仮説の精度を上げた品揃えを提供。お届けサービスの導入。

|

| 結果 | 24時間営業ではないが、店舗運営は継続し、住民に愛されている。店舗も黒字化。 |

この事例では、顧客ニーズに応えるための徹底した現地調査と顧客教育が成功の鍵となりました。

出店が失敗した事例の顧客4分類法による分析

次は大都市近郊の新興住宅地での出店の失敗事例です。

事例1

候補地(お店)の最寄りに住んでいる人への出店事例

大都市近郊の新興住宅地への出店

|

場所

|

都大市近郊の新興住宅地

|

|

状況

|

開発初期段階で人口が少なくインフラが未整備

|

|

商圏分析

|

将来的な人口増加を見越して出店

|

|

結果

|

予測通りに人口が増えず売上が伸び悩み閉店

|

この事例では、将来的な商圏拡大を見込んだ出店が裏目に出ました。現時点での確実な顧客基盤がない場合、リスクが高いことが分かります。

事例2

候補地(お店)の最寄りに働く就業者への出店事例

オフィス街のビル内への出店

|

場所

|

オフィスビルの中 |

|

状況

|

平日の昼間は賑わうが、夜間や休日は人通りが少ない

|

|

商圏分析

|

働く人をターゲットにした品揃え

|

|

結果

|

平日の売上は好調だが夜間と休日の売上が低迷し収益が安定せず閉店

|

この事例では、商圏の特性を理解し、夜間と休日の対策を講じなかったことが失敗の原因です。

顧客4分類法による見極め方

➀候補地(お店)の最寄りに住む住民

量の見極め方

|

人口統計データ

|

市区町村の統計データや地域の人口データを利用

|

|

世帯数

|

エリア内の世帯数を確認

|

質の見極め方

|

年齢層

|

住民の年齢層を確認

|

|

家族構成

|

ファミリー層、独身層、高齢者層を把握

|

| 所得水準 | 所得水準や消費支出のデータを確認 |

➁候補地(お店)の最寄りに働く就業者

量の見極め方

|

オフィスビル数

|

エリア内のオフィスビル数を確認

|

|

通勤流動データ

|

通勤者の流動データを利用

|

質の見極め方

|

業種構成

|

エリア内の主な業種を確認

|

|

働き方

|

フルタイム、パートタイム、シフト勤務を理解

|

| 所得水準 | 労働者の平均所得を確認 |

➂候補地(お店)の前を通る車

量の見極め方

|

交通量調査データ

|

道路交通量の調査データを利用

|

|

交通インフラ

|

主要道路や高速道路のインターチェンジの近さを確認

|

質の見極め方

|

車種構成

|

通行する車の種類を確認

|

|

ドライバー属性

|

通勤者、観光客、営業車を把握

|

| 時間帯別交通量 | 時間帯ごとの交通量を確認 |

➃候補地(お店)の前を歩く人

量の見極め方

|

歩行者数調査データ

|

歩行者数の調査データを利用

|

|

人通りの多いエリア

|

駅前、ショッピングモール、観光地を確認

|

質の見極め方

|

年齢層

|

歩行者の年齢層を確認

|

|

目的地

|

歩行者の目的地を把握

|

| 時間帯別人通り | 時間帯ごとの人通りを確認 |

まとめ

顧客4分類法を活用することで、ターゲット顧客の特性を把握し、適切な立地選定が可能になります。

成功事例から学び、失敗事例から教訓を得ることで、より確実な出店戦略を立てましょう。

2024.08.20

儲かる店の選定5か条 | (その4)現地確認の重要性【出店場所選定の成功ポイント】

その4: 現地確認が一番大事

出店場所を選定する際、店舗開発を職とする人はまず地図や人口統計データを揃え、机上で分析します。

しかし、本来それは現地確認・調査の精度を上げるために行うものです。机上のデータだけでは見えない・分からないことが必ずあります。

最も大事なのは、机上のデータ分析で仮説を立て、必ず現地確認・調査を行うことです。

現地でしか分からない重要なポイント

現地確認を行わなければ分からない事項は数多くあります。以下のポイントを押さえて、現地確認を徹底しましょう。

-

1.近隣の住民が利用する駅や日常買物するお店

-

距離だけで決まるわけではなく、住民の習慣や便利さも影響します。

-

2.道路を走る車の量と質

-

営業車、自家用車、軽自動車など、車の種類によって顧客層が異なる場合があります。

-

3.歩行者の量と質

-

年齢、性別、職種など、歩行者の属性を把握することが重要です。

-

4.人の歩く道

-

表通りを歩くとは限らず、歩きやすい道を選ぶ傾向があります。

-

5.候補地と近隣との土地の高低差

-

これらは現地調査でしか把握できない情報です。

いくらGoogleストリートビューが便利でも、これらの詳細な情報は現地調査でしか得られません。

精度の高い判断材料を得るために

新しく店舗を出店するということは、大きな投資です。

個人であれば一世一代の大勝負ですし、企業の店舗開発担当者なら会社の成長エンジンとして重要な役割を担います。

どちらの場合でも、精度の高い判断材料(データと現地調査)が必要です。コストをかけて他者に依頼する必要はなく、あなた自身が行えば可能です。

現地調査のメリット

現地調査を行うことで、お店の品揃えやサービスの開発にも大いに役立ちます。

顧客のニーズや動線、地域特性を把握することで、より適切な商品やサービスを提供できるようになります。

まとめ

現地確認は出店場所の選定において最も重要なステップです。

机上のデータ分析で仮説を立て、現地での詳細な確認と調査を行うことで、精度の高い判断が可能になります。

これにより、事業の成功確率を大幅に高めることができます。